‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যতগুলো হত্যা মামলা রয়েছে সবগুলো প্রত্যাহার করার নির্দেশ’- এমন শিরোনামে কালের কণ্ঠের লোগো সম্বলিত ফটোকার্ডে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার ছবি দেখে নিশ্চয়ই মনেহচ্ছে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি এমন কোনো নির্দেশ দেননি। আদতে এটি কালের কণ্ঠের নামে ছড়ানো একটি নকল ফটোকার্ড।

অপরদিকে ‘শেখ হাসিনার পক্ষে লড়ছেন বিএনপির আইনজীবী’- এমন শিরোনামে যুগান্তরের লোগো সম্বলিত ফটোকার্ড দেখে অনেকেরই ধারণা হতে পারে এটিও হয়তো কোনো আসল ফটোকার্ড। হয়তো সত্যিই বিএনপির আইনজীবীরা শেখ হাসিনার পক্ষে লড়ছেন। তবে বিষয়টি একেবারেই মিথ্যা। এবিষয়ে যুগান্তরের নামে ছড়ানো ফটোকার্ডটিও ভুয়া।

গেল কয়েকবছর ধরে দেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর লোগো ও ডিজাইন সম্বলিত ভুয়া/এডিটেড ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত ছড়াচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এসব ভুয়া ফটোকার্ড প্রচারের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। নেটিজেনরা এধরণের ফটোকার্ড যাচাই না করেই প্রায়ই শেয়ার দিচ্ছেন। এতেকরে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসব ভুয়া ফটোকার্ড প্রচার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ফটোকার্ডের মূল শিরোনাম বা ছবি এডিট করে এসব ভুয়া বা বিকৃত তথ্য প্রচার করা হয়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে গুজবপ্রচারকারীরা মূলত ভুয়া ফটোকার্ডকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। তাছাড়া, ভুয়া বা এডিটেড ফটোকার্ডের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের নামে বিভিন্ন ভুয়া মন্তব্য প্রচার করার প্রবণতাও ব্যাপকহারে বেড়েছে।

গণমাধ্যমের নামে প্রচারিত ভুয়া ফটোকার্ড সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে- সরাসরি ভুয়া ফটোকার্ড, অপরটি এডিটেড বা সম্পাদিত ফটোকার্ড।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) এর ফ্যাক্ট-চেক ও মিডিয়া রিসার্চ টিম ‘বাংলাফ্যাক্ট’র পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে গণমাধ্যমের নাম, লোগো ও ডিজাইন নকল করে ইন্টারনেটে ছড়ানো এডিটেড ও ভুয়া ফটোকার্ড শনাক্ত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করবো।

কোনো গণমাধ্যমের লোগো সম্বলিত কোনো ফটোকার্ডের ছবি বা শিরোনামে বিভ্রান্তি দেখলে আমরা প্রাথমিকভাবে সেটিকে সন্দেহের তালিকায় রাখবো। এরপর, আমরা ফটোকার্ডটির ডিজাইন ও টেক্সট ফন্ট লক্ষ্য করবো। উক্ত গণমাধ্যমের প্রচলিত অন্যান্য ফটোকার্ডের সাথে এর পার্থক্য দেখতে পেলে আমরা সেটিকে সন্দেহ করব। সাধারণত ভুয়া বা এডিটেড ফটোকার্ডে বানান ভুল, অতিরঞ্জিত বাক্যের ব্যবহারসহ বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখা যায়।

যাচাইয়ের পরবর্তী ধাপে আমরা ফটোকার্ডটিতে উল্লেখিত প্রকাশের তারিখ লক্ষ্য করবো। গণমাধ্যমটির ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে গিয়ে ওই ফটোকার্ডে উল্লেখিত তারিখে প্রকাশিত সবগুলো ফটোকার্ড খুঁজে দেখবো। যদি সন্দেহজনক ফটোকার্ডটির অনুরূপ কোনো ফটোকার্ড পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে আমরা প্রাথমিকভাবে ধরে নেবো সেই ফটোকার্ডটি ভুয়া বা এডিটেড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়াও, আমরা উক্ত গণমাধ্যমের ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করেও দেখবো সেখানে অনুরূপ শিরোনামে কোনো সংবাদ বা তথ্য রয়েছে কিনা।

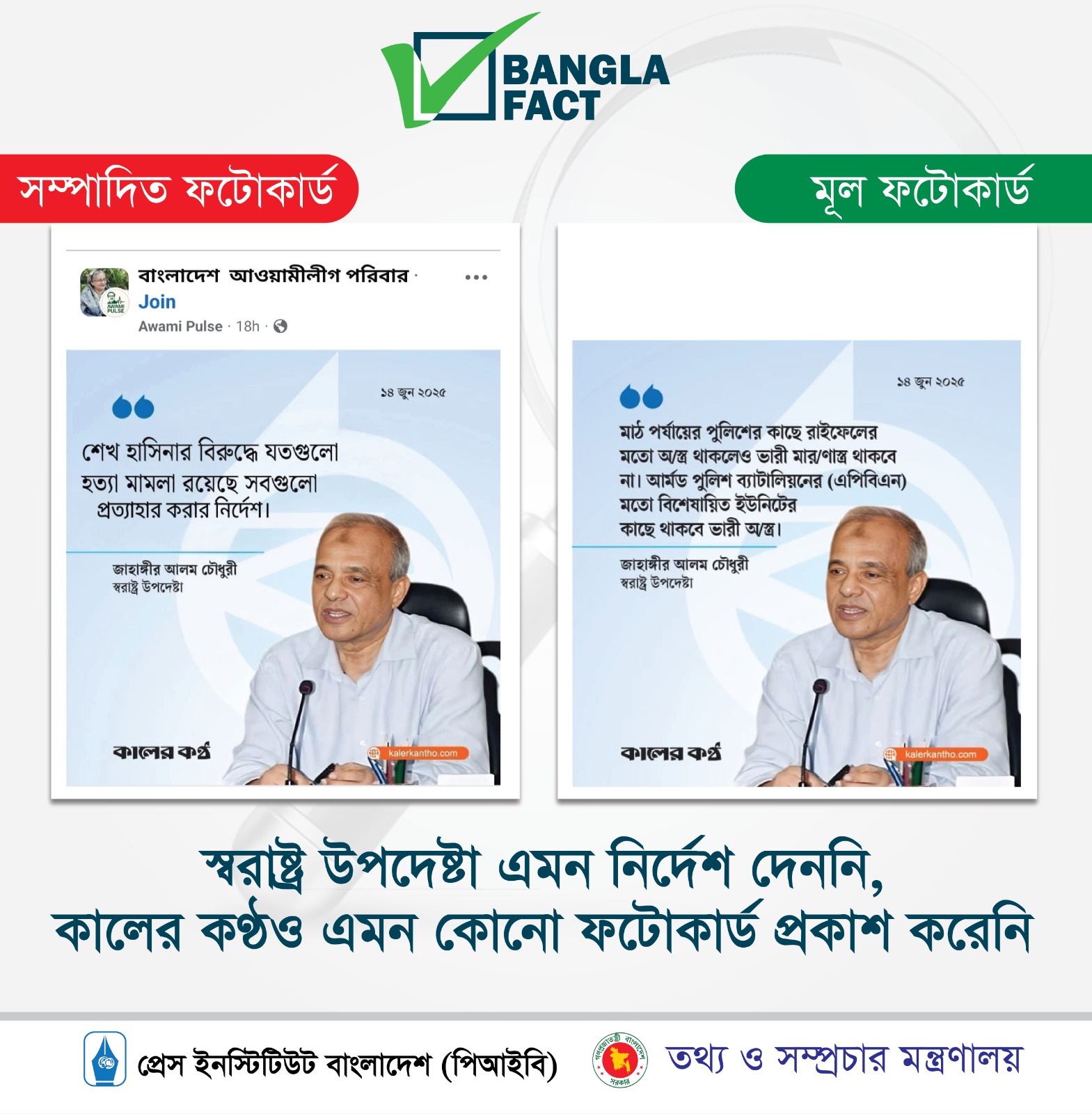

এডিটেড বা সম্পাদিত ফটোকার্ডের উদাহরণ:

গত ১৪ জুন মূলধারার গণমাধ্যম কালের কণ্ঠের মূল একটি ফটোকার্ড নকল করে শিরোনাম এডিট করে ভিন্ন বাক্য বসিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করা হয়। মূল ফটোকার্ডের শিরোনাম ছিল- ‘মাঠ পর্যায়ের পুলিশের কাছে রাইফেলের মতো অস্ত্র থাকলেও ভারী মারণাস্ত্র থাকবে না। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) মতো বিশেষায়িত ইউনিটের কাছে থাকবে ভারী অস্ত্র।’ তবে এটি এডিট করে ‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যতগুলো হত্যা মামলা রয়েছে সবগুলো প্রত্যাহার করার নির্দেশ।’ শীর্ষক বাক্য যুক্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অর্থাৎ, কালের কণ্ঠের লোগো ও ডিজাইন সম্বলিত নকল ফটোকার্ডে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নামে ভুয়া মন্তব্য প্রচার করা হয়েছে।

এডিটেড বা সম্পাদিত ফটোকার্ডের উদাহরণ

টেক্সট ফন্টের পার্থক্য থাকলেও দুটি ফটোকার্ডের ছবি ও ডিজাইনের মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। প্রথম দেখাতে সাধারণ নেটিজেনদের অনেকেই এডিটেড ফটোকার্ডটিকে আসল ভাবতে পারে। তবে ওপরে উল্লেখিত যাচাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করলে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

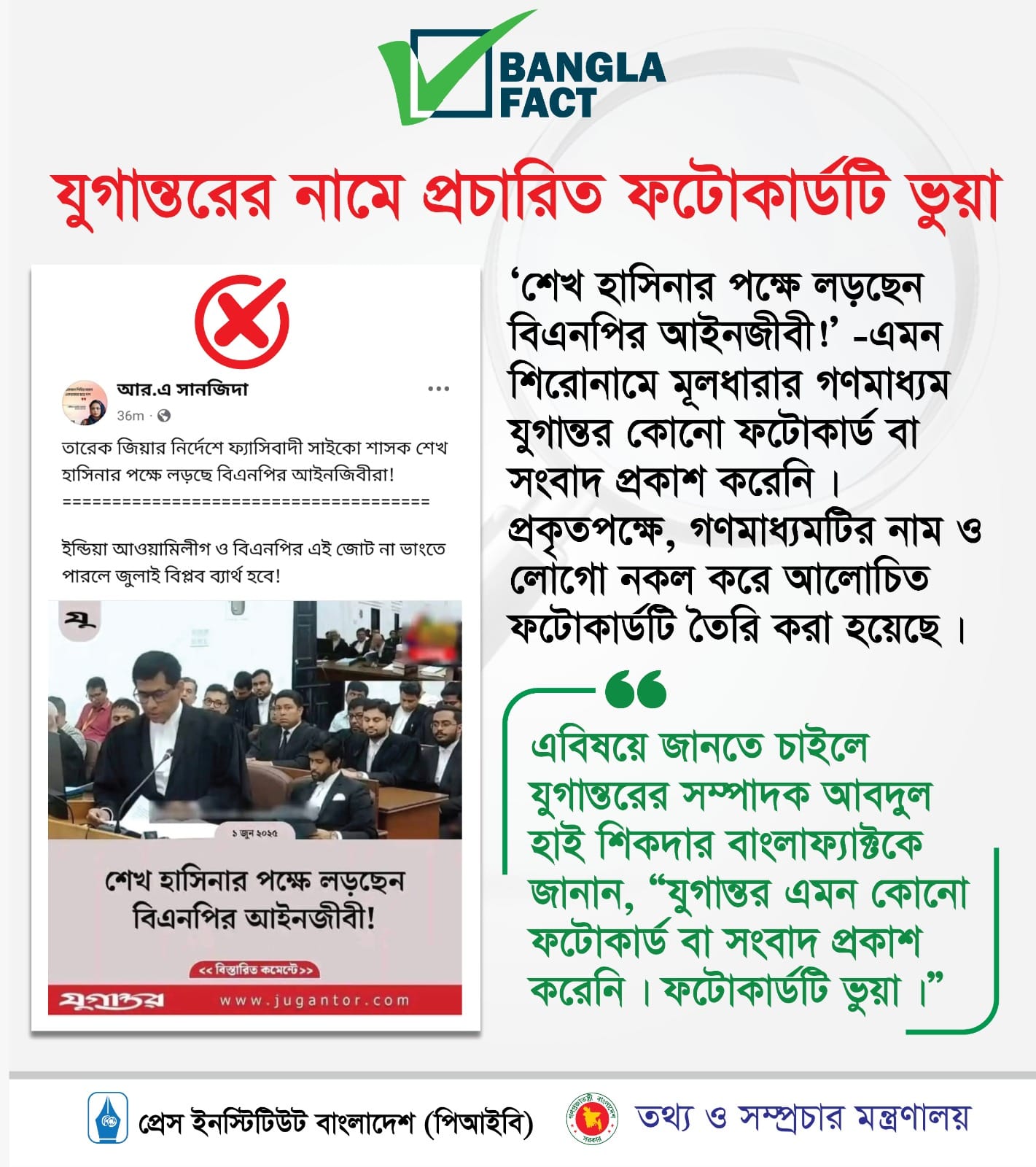

ভুয়া ফটোকার্ডের উদাহরণ:

গত ১ জুন মূলধারার গণমাধ্যম যুগান্তরের লোগো ও ডিজাইন সম্বলিত একটি ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার করা হয়। তবে বাংলাফ্যাক্ট অনুসন্ধান করে দেখেছে, ফটোকার্ডটি ভুয়া। সেসময় যুগান্তরের সম্পাদক বিষয়টি বাংলাফ্যাক্টকে নিশ্চিত করেন।

ভুয়া ফটোকার্ডের উদাহরণ

গণমাধ্যমের নামে প্রচারিত ভুয়া বা এডিটেড ফটোকার্ড শনাক্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম কতৃপক্ষের সাথে কথা বলে ফটোকার্ডের সত্যতা নিশ্চিত হওয়া। পেশাদার ফ্যাক্ট-চেকাররা প্রায়ই এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করে থাকে।

গণমাধ্যমের নামে ছড়ানো কোনো ফটোকার্ড নিয়ে সন্দেহ হলে যাচাইয়ের জন্য বাংলাফ্যাক্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করুন। কমেন্টে বা ইনবক্সে যাচাইয়ের জন্য তথ্য পাঠান।