| ফ্যাক্ট চেক | জাতীয়

ভারতের ঘটনার ভিডিও বাংলাদেশে সহিংসতা দাবি করে প্রচার

৫ অক্টোবর ২০২৫

মিথ্যা

কয়েকজন মিলে একজনকে মারধর করছেন—এমন একটি ভিডিও সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঘটনা দাবি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। ভিডিওটি ব্যবহার করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমালোচনা করা হচ্ছে এবং ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে এর সংযোগের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

যাচাইয়ে দেখা গেছে, আলোচিত ভিডিওটি বাংলাদেশের নয়, বরং ভারতের। এটি গত ২৯ আগস্ট ভারতের রাজধানী দিল্লির কালকাজি মন্দিরে সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য। ওইদিন প্রসাদ নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে মন্দিরের এক সেবাদারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

ভিডিওটির কিছু স্থিরচিত্র রিভার্স ইমেজ সার্চ করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত “Kalkaji Mandir sewadar beaten to death after row over prasad, 5 arrested” শিরোনামের প্রতিবেদনের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ফিচার ইমেজের সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওর একটি নির্দিষ্ট ফ্রেম একদম অভিন্ন।

এছাড়া, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এবং দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া-তেও প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঘটনাটি ভারতের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

অর্থাৎ, ভারতেরে সহিংস ঘটনার ভিডিওকে বাংলাদেশের ঘটনা দাবি করে প্রচার করা হয়েছে, যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র:

The Indian Express , The Times of India , India Today , The Times Of India

Topics:

মিথ্যা

৭ ডিসেম্বর ২০২৫

হাসিনা-পুতিনের বৈঠকের ভিডিওটি ২০১৩ সালের

মিথ্যা

২৪ নভেম্বর ২০২৫

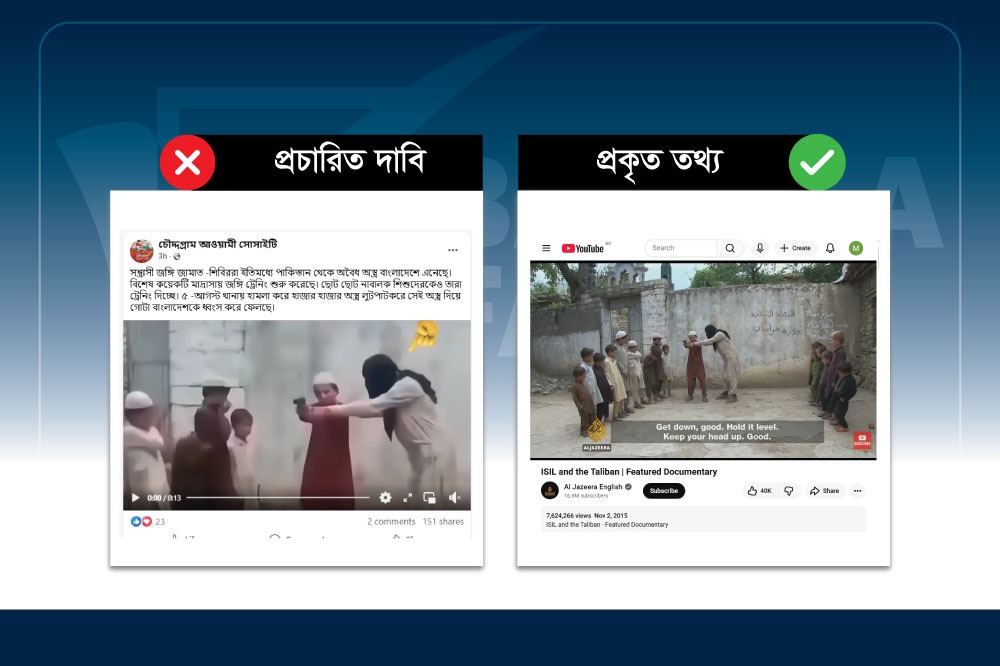

আফগানিস্তান বিষয়ক তথ্যচিত্রের দৃশ্যকে বাংলাদেশে জঙ্গি প্রশিক্ষণ বলে প্রচার

মিথ্যা

১১ নভেম্বর ২০২৫

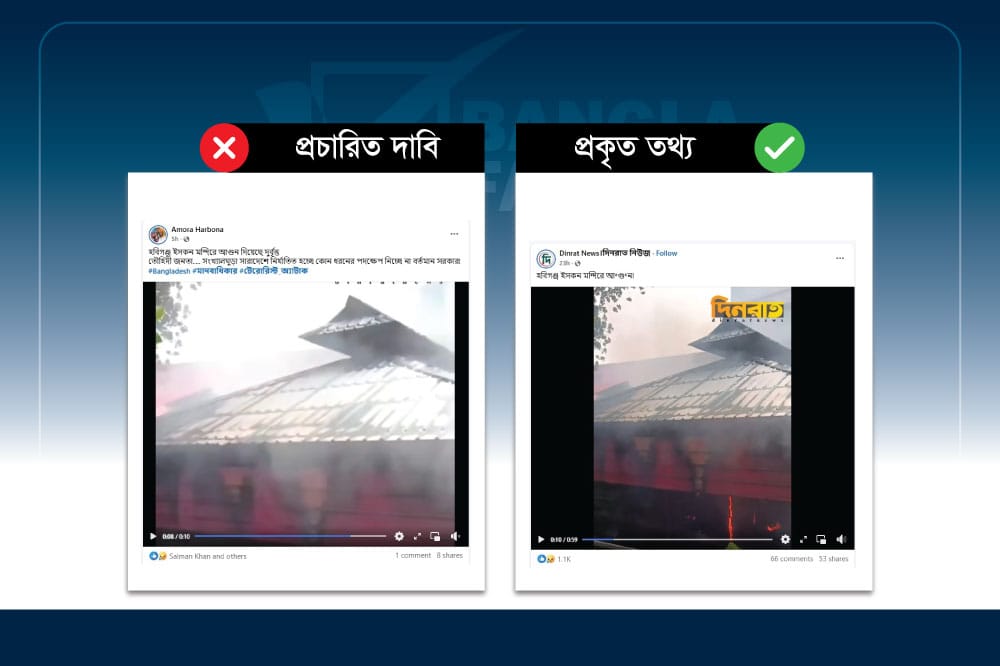

হবিগঞ্জ ইসকন মন্দিরে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়নি, রান্নাঘর থেকে আগুন লেগেছে

মিথ্যা

৬ নভেম্বর ২০২৫

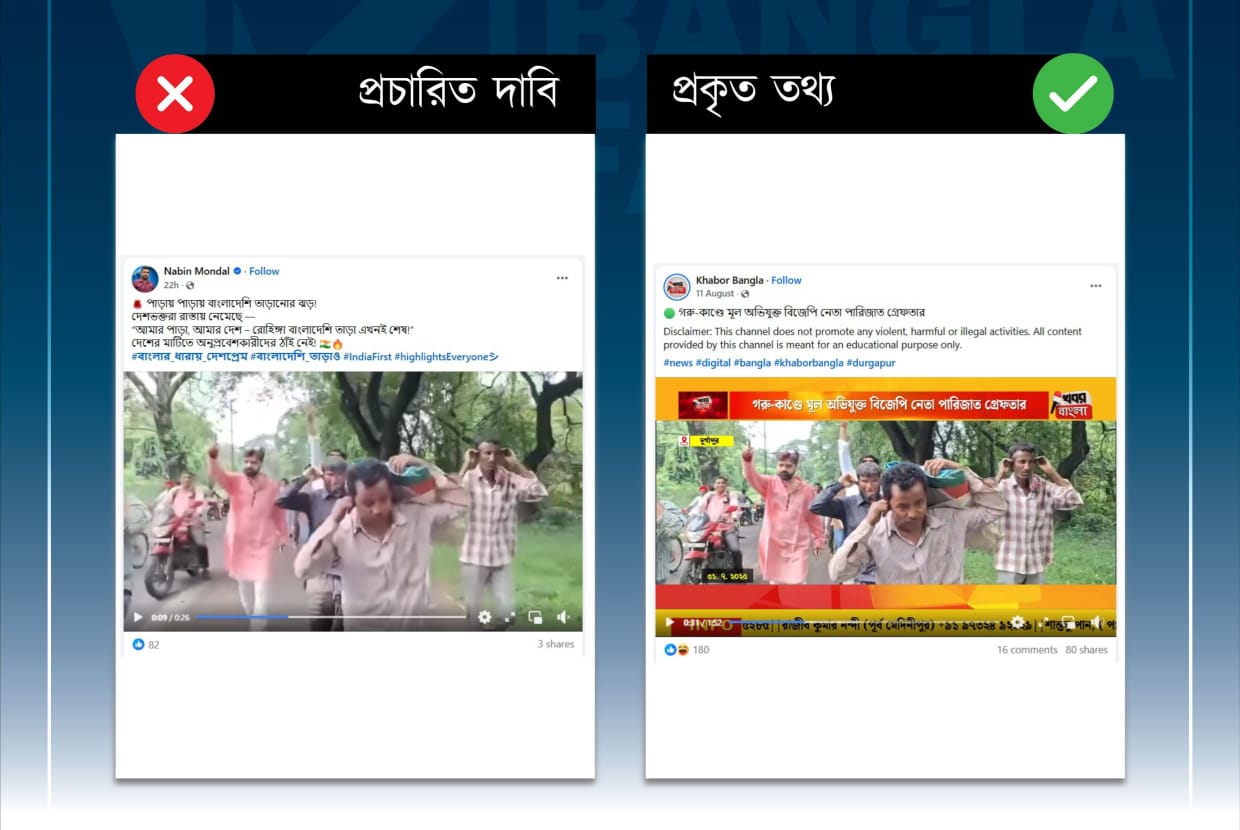

ভিডিওটি ভারতে বাংলাদেশি তাড়ানোর নয়, গরু ব্যবসায়ীদের ওপর বিজেপি নেতার হামলার ঘটনার

বিভ্রান্তিকর

৩ নভেম্বর ২০২৫

ভারতে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতির ঘটনাকে বাংলাদশের বলে প্রচার

আপনার মতামত দিন

এই পোস্টটি কি আপনার জন্য সহায়ক ছিল?

এখনো কেউ ভোট দেয়নি। আপনিই প্রথম হোন!

0%

0%

আপনার মতামত শেয়ার করুন:

| মন্তব্য সমূহ:

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি করুন!

| আরও পড়ুন

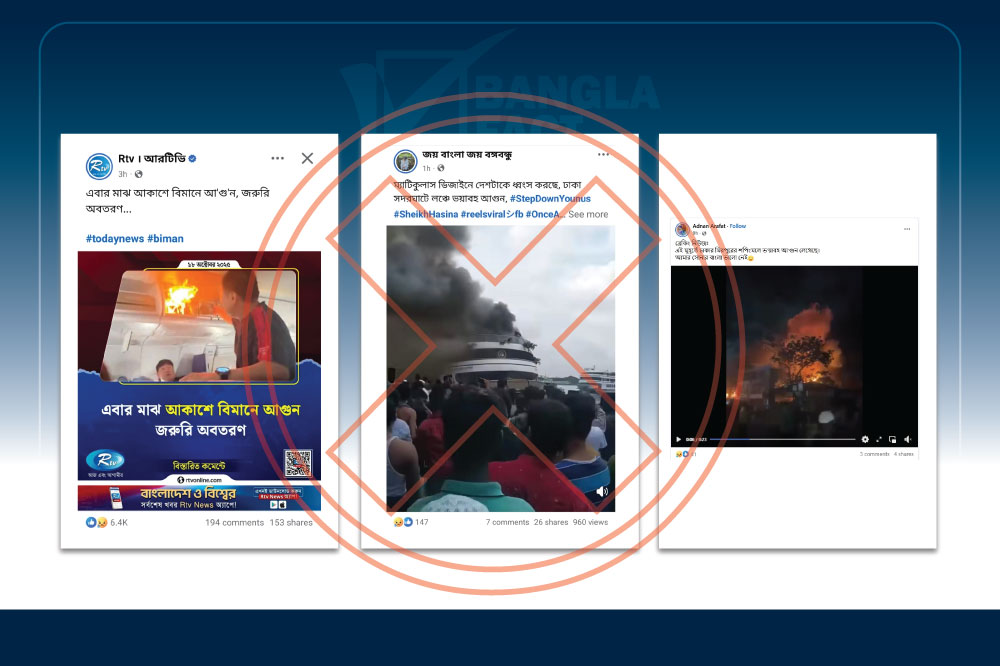

সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তিকর শিরোনাম ও পুরোনো ভিডিও প্রচার

মিথ্যা

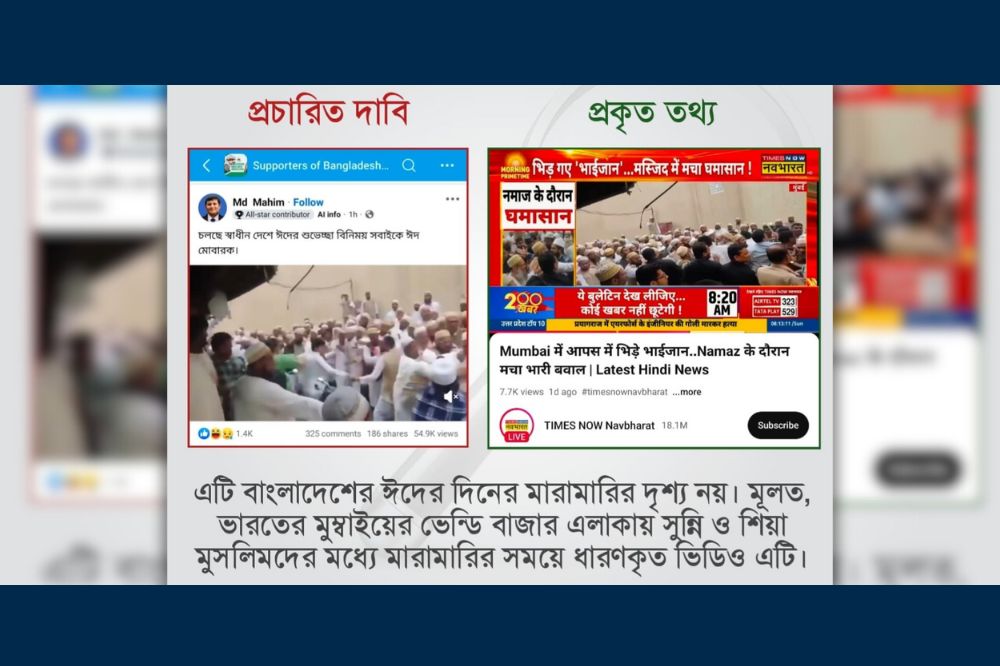

বাংলাদেশে ঈদের দিনে মুসল্লিদের মারামারির দৃশ্য দাবিতে ভারতের ভিডিও প্রচার

মিথ্যা

খাগড়াছড়ি মডেল মসজিদে আগুন দেওয়ার দাবিটি মিথ্যা, ভিডিওটি ভিন্ন ঘটনার

.jpg)

বিভ্রান্তিকর

রাজধানীতে বাসে অগ্নিসংযোগের পুরোনো ভিডিওকে সাম্প্রতিক দাবিতে প্রচার

ফ্যাক্ট চেক

ভারতের ঘটনার ভিডিও বাংলাদেশে সহিংসতা দাবি করে প্রচার

৫ অক্টোবর ২০২৫

কয়েকজন মিলে একজনকে মারধর করছেন—এমন একটি ভিডিও সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঘটনা দাবি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। ভিডিওটি ব্যবহার করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমালোচনা করা হচ্ছে এবং ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে এর সংযোগের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।

যাচাইয়ে দেখা গেছে, আলোচিত ভিডিওটি বাংলাদেশের নয়, বরং ভারতের। এটি গত ২৯ আগস্ট ভারতের রাজধানী দিল্লির কালকাজি মন্দিরে সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য। ওইদিন প্রসাদ নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে মন্দিরের এক সেবাদারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

ভিডিওটির কিছু স্থিরচিত্র রিভার্স ইমেজ সার্চ করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত “Kalkaji Mandir sewadar beaten to death after row over prasad, 5 arrested” শিরোনামের প্রতিবেদনের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ফিচার ইমেজের সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওর একটি নির্দিষ্ট ফ্রেম একদম অভিন্ন।

এছাড়া, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এবং দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া-তেও প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ঘটনাটি ভারতের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

অর্থাৎ, ভারতেরে সহিংস ঘটনার ভিডিওকে বাংলাদেশের ঘটনা দাবি করে প্রচার করা হয়েছে, যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র:

The Indian Express , The Times of India , India Today , The Times Of India