| ফ্যাক্ট চেক | আন্তর্জাতিক

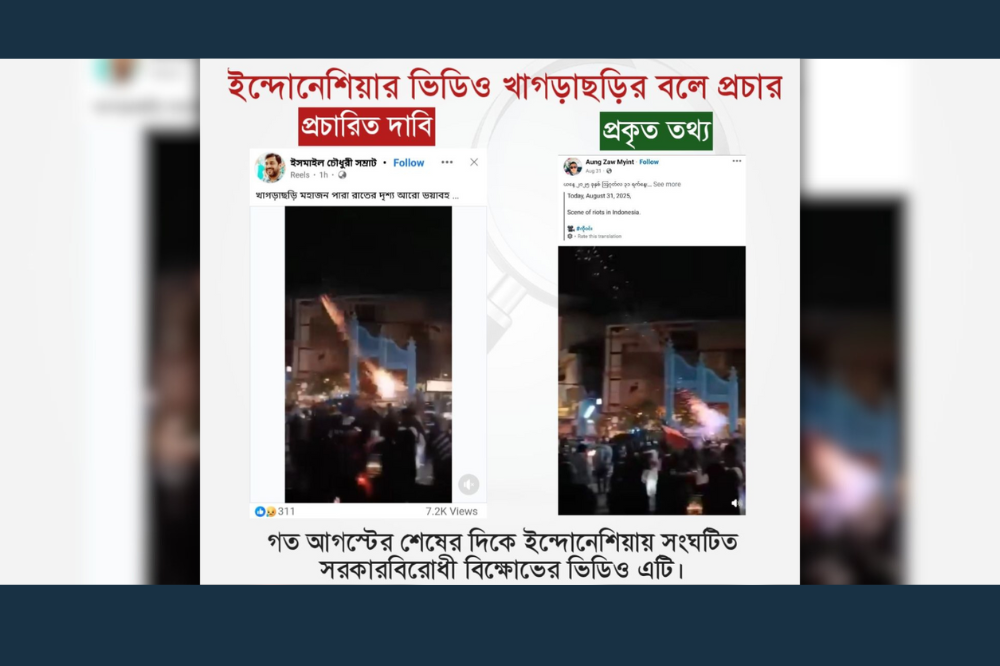

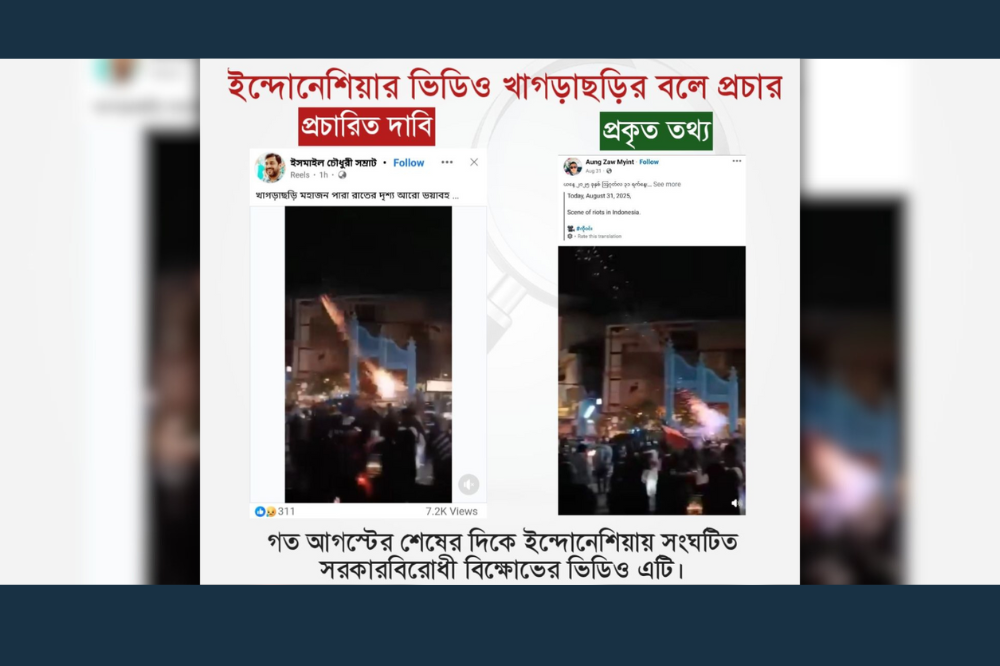

ইন্দোনেশিয়ার ভিডিও খাগড়াছড়ির বলে প্রচার

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মিথ্যা

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও ছড়িয়ে দাবি করা হচ্ছে- খাগড়াছড়িতে রাতে গোলাগুলি চলছে। আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট কিছু পেইজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি ছড়াতে দেখা যায়।

বাংলাফ্যাক্ট যাচাই করে দেখেছে, ভিডিওটি খাগড়াছড়ির নয়, বরং ইন্দোনেশিয়ার। গত আগস্টের শেষের দিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে কেন্দ্র করে ইন্দোনেশিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ হয়। এটি সেই ঘটনারই দৃশ্য।

ভিডিওটি থেকে কয়েকটি স্থিরচিত্র নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করে ‘Aung Zaw Myint’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে গত ৩১ আগস্ট প্রকাশিত একই ভিডিও পাওয়া যায়। পোস্টটির ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়, ঘটনাটি ইন্দোনেশিয়ার।

পাশাপাশি, Eric Sua নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পোস্ট থেকেও ভিডিওটি ইন্দোনেশিয়ার বলে জানা যায়।

এছাড়া, ভিডিওটিতে একটি গাড়ির গায়ে ‘BRIMOB’ লেখা দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এটি ইন্দোনেশিয়ার পুলিশের অধীনস্থ আধাসামরিক বিশেষায়িত ইউনিট Mobile Brigade Corps।

অর্থাৎ, ইন্দোনেশিয়ার বিক্ষোভের ভিডিওকে বাংলাদেশের বলে দাবি করা হচ্ছে; যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র:

Topics:

.jpg)

মিথ্যা

২৭ অক্টোবর ২০২৫

প্যারাগুয়ের ঘটনাকে ‘বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর চুরি’ হিসেবে ভারতে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে

মিথ্যা

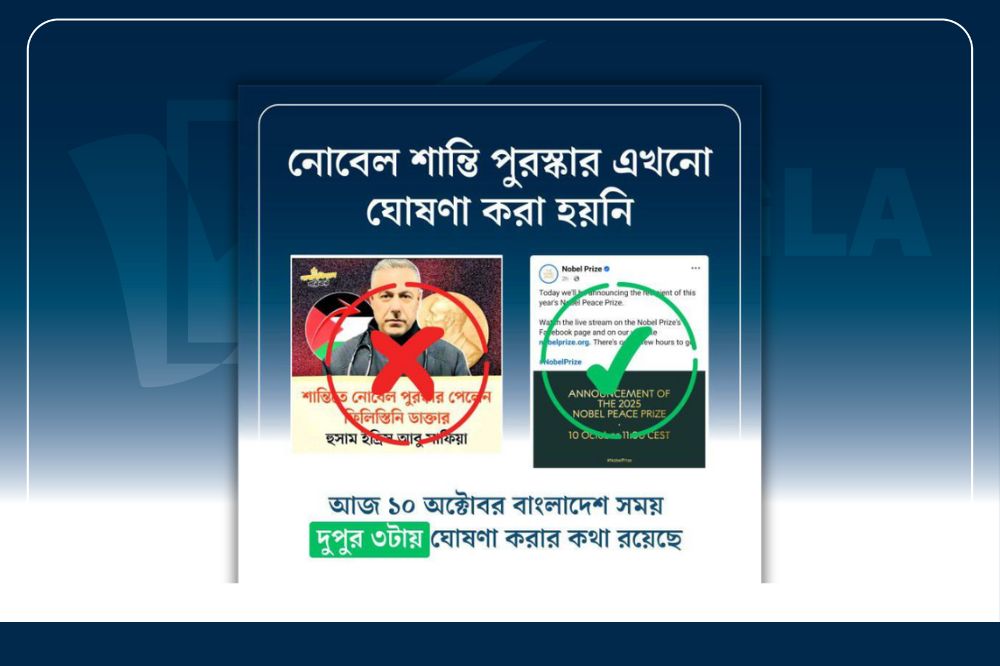

১০ অক্টোবর ২০২৫

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের নামে ভূয়া খবর

মিথ্যা

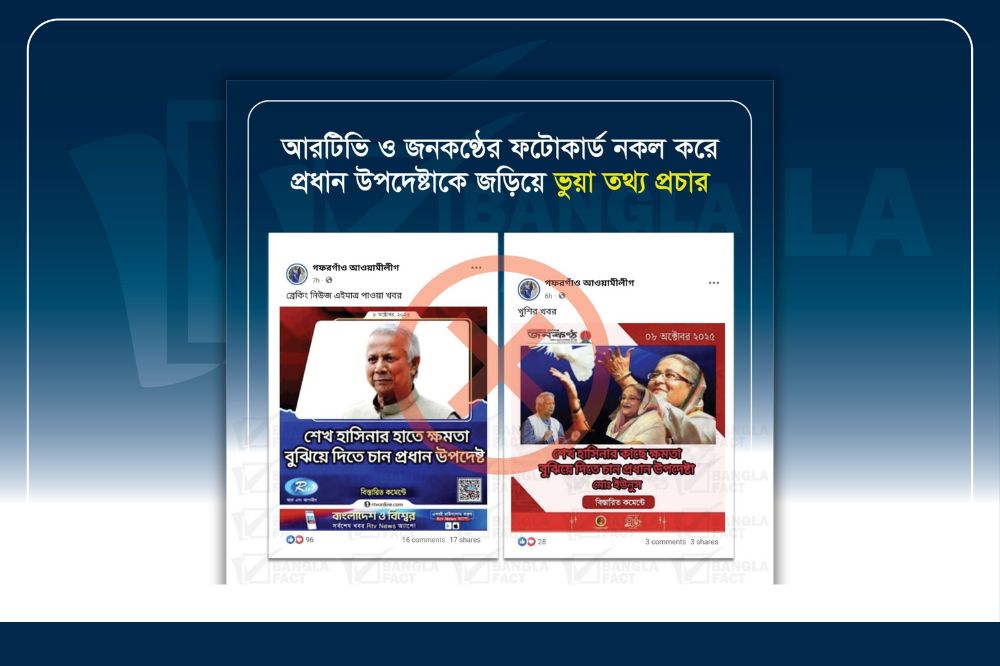

৮ অক্টোবর ২০২৫

আরটিভি ও জনকণ্ঠের ফটোকার্ড নকল করে প্রধান উপদেষ্টাকে জড়িয়ে ভুয়া তথ্য প্রচার

বিভ্রান্তিকর

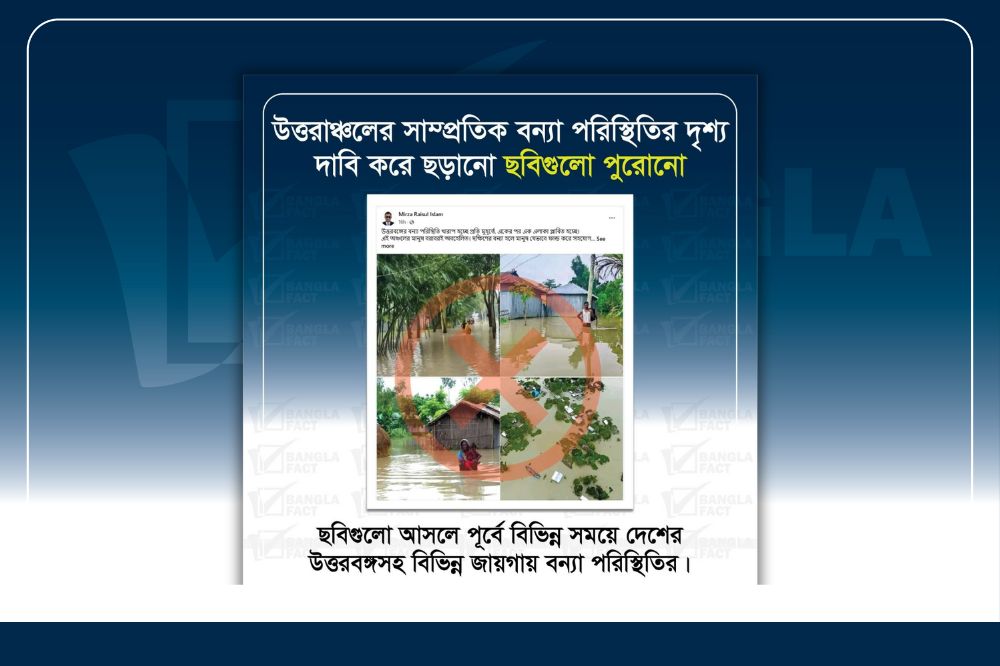

৭ অক্টোবর ২০২৫

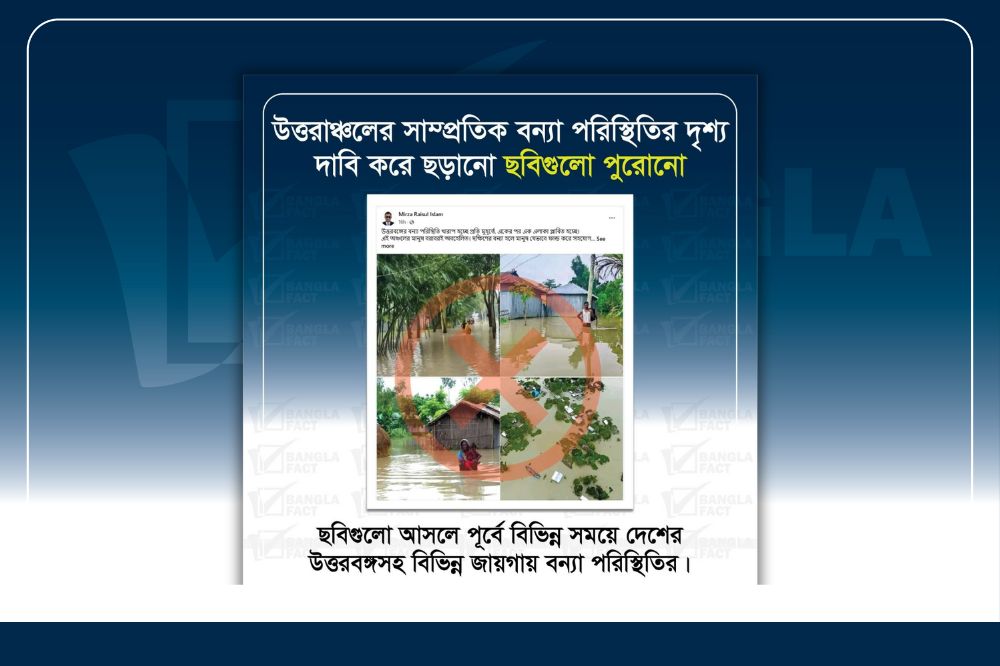

উত্তরাঞ্চলের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির দৃশ্য দাবি করে ছড়ানো ছবিগুলো পুরোনো

.png)

বিভ্রান্তিকর

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বিক্ষোভকারীদের অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দাবি করে নেপালের ভিডিও প্রচার।

আপনার মতামত দিন

এই পোস্টটি কি আপনার জন্য সহায়ক ছিল?

এখনো কেউ ভোট দেয়নি। আপনিই প্রথম হোন!

0%

0%

আপনার মতামত শেয়ার করুন:

| মন্তব্য সমূহ:

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি করুন!

| আরও পড়ুন

.jpg)

মিথ্যা

প্যারাগুয়ের ঘটনাকে ‘বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর চুরি’ হিসেবে ভারতে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে

.jpg)

বিভ্রান্তিকর

গুগল ম্যাপ থেকে সম্প্রতি ফিলি/স্তিনের মানচিত্র মুছে ফেলা হয়েছে শীর্ষক দাবিটি বিভ্রান্তিকর

মিথ্যা

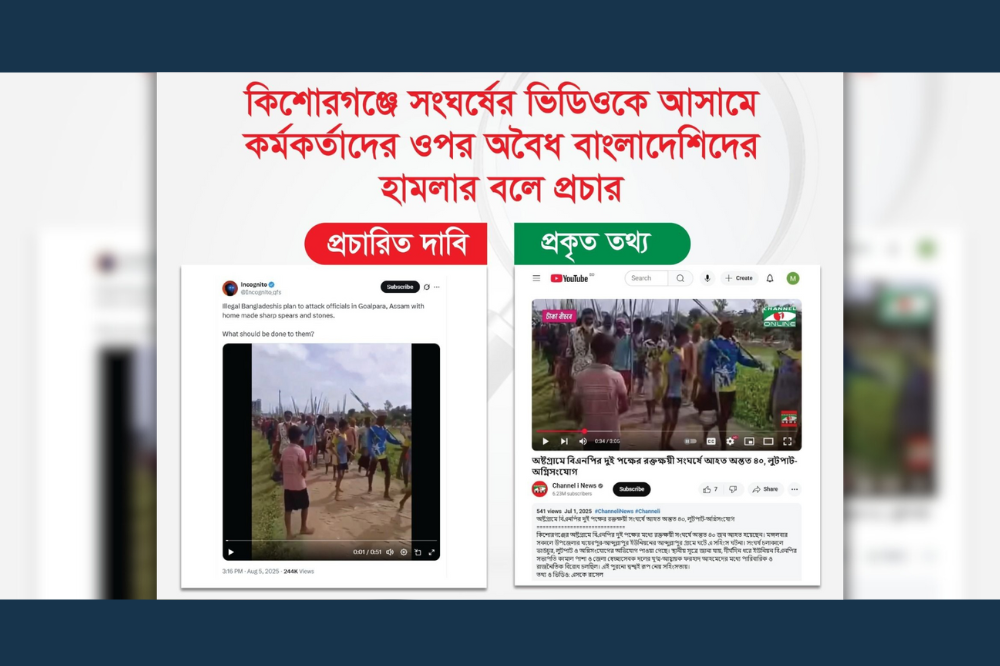

কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষের ভিডিওকে আসামে কর্মকর্তাদের ওপর অবৈধ বাংলাদেশিদের হামলার বলে প্রচার

বিভ্রান্তিকর

উত্তরাঞ্চলের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির দৃশ্য দাবি করে ছড়ানো ছবিগুলো পুরোনো

ফ্যাক্ট চেক

ইন্দোনেশিয়ার ভিডিও খাগড়াছড়ির বলে প্রচার

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও ছড়িয়ে দাবি করা হচ্ছে- খাগড়াছড়িতে রাতে গোলাগুলি চলছে। আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট কিছু পেইজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি ছড়াতে দেখা যায়।

বাংলাফ্যাক্ট যাচাই করে দেখেছে, ভিডিওটি খাগড়াছড়ির নয়, বরং ইন্দোনেশিয়ার। গত আগস্টের শেষের দিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে কেন্দ্র করে ইন্দোনেশিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ হয়। এটি সেই ঘটনারই দৃশ্য।

ভিডিওটি থেকে কয়েকটি স্থিরচিত্র নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করে ‘Aung Zaw Myint’ নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে গত ৩১ আগস্ট প্রকাশিত একই ভিডিও পাওয়া যায়। পোস্টটির ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়, ঘটনাটি ইন্দোনেশিয়ার।

পাশাপাশি, Eric Sua নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টের পোস্ট থেকেও ভিডিওটি ইন্দোনেশিয়ার বলে জানা যায়।

এছাড়া, ভিডিওটিতে একটি গাড়ির গায়ে ‘BRIMOB’ লেখা দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এটি ইন্দোনেশিয়ার পুলিশের অধীনস্থ আধাসামরিক বিশেষায়িত ইউনিট Mobile Brigade Corps।

অর্থাৎ, ইন্দোনেশিয়ার বিক্ষোভের ভিডিওকে বাংলাদেশের বলে দাবি করা হচ্ছে; যা মিথ্যা।

তথ্যসূত্র: